【“艺博映话”是清华大学艺术博物馆将长期开展的公共教育活动项目。该项目着眼于影像作品的艺术性、思想性与分享内容的专业性,在放映不同类型影像作品的同时,邀请知名导演、编剧、演员等专业人士到场与观众分享互动,将兼顾学术高度及知识普及性,使用通俗易懂的语言为观众展示影像的多样性与独特魅力。】

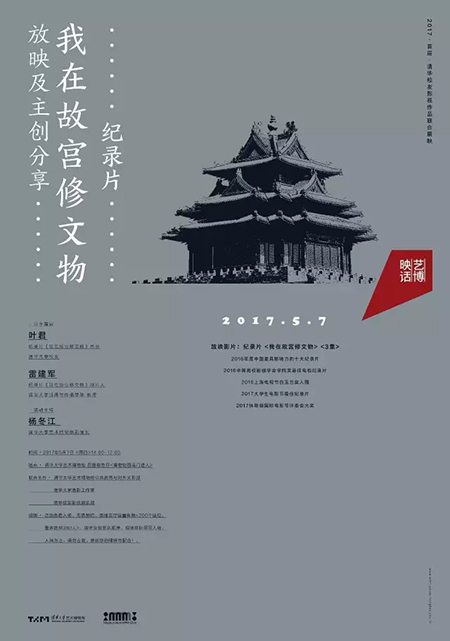

【艺博映话】第2期 / 2017(首届)清华校友影视作品联合展映

纪录片《我在故宫修文物》放映及主创分享

▼

2016年度中国最具影响力的十大纪录片

2016中国高校影视学会学院奖最佳电视纪录片

2016上海电视节白玉兰奖入围

2017大学生电影节最佳纪录片

2017休斯顿国际电影节评委会大奖

分享嘉宾:

叶 君

纪录片《我在故宫修文物》导演

清华大学校友

雷建军

纪录片《我在故宫修文物》制片人

清华大学新闻与传播学院 教授

活动主持:

杨冬江

清华大学艺术博物馆 副馆长

活动时间:

2017年5月7日(周日)14:00—17:00

活动地点:

清华大学艺术博物馆 四层报告厅

(博物馆西南门进入)

指导单位:

清华大学文化创意发展研究院

主办单位:

清华大学艺术博物馆公共教育与对外关系部

清华大学清影工作室

清华校友影视俱乐部

协办单位:

清华大学电影协会

北京易威科技有限公司

说 明:

活动免费入场,无需预约。因报告厅容量有限(200个座位,最多容纳380人),请听众按到达顺序,现场排队领号入场,人满为止,请勿占座。感谢您的理解与配合!

嘉宾简介

导演 叶君

80后新锐纪录片导演。2002-2009年就读于清华大学,先后工作于上海电视台、中央电视台。参与拍摄世博会系列场馆短片、《故宫100》,纪录片《我在故宫修文物》导演。未来工作计划将重点着手于动画片、科幻片的执导,以及小说、儿童读物的撰写。

制片人 雷建军

清华大学新闻与传播学院教授、博士,中国新闻史学会视听传播研究委员会副会长,中国人类学民族学研究会民族影视与影视人类学专业委员会副主任,中国人类学民族学研究会发展人类学专业委员会秘书长,清影工作室、清影放映创始人。

研究方向为纪录片研究,主要研究成果和出版著作有《纪录片:影像意义系统》、《四个中国人》、《生活而已:2000年后中国独立纪录片导演研究》等。主要导演作品有《一张宣纸》、《2008纪》。主要制片作品有《我在故宫修文物》、《喜马拉雅天梯》、《对岸》、《飞鱼秀》、《新娘》、《2306》。

作品获2017大学生电影节最佳纪录片、2017休斯顿国际电影节评委会大奖、2016中国高校影视学会学院奖最佳电视纪录片、2015中国纪录片学院奖最佳摄影奖、2015凤凰纪录片大奖评委会特别奖等奖项。

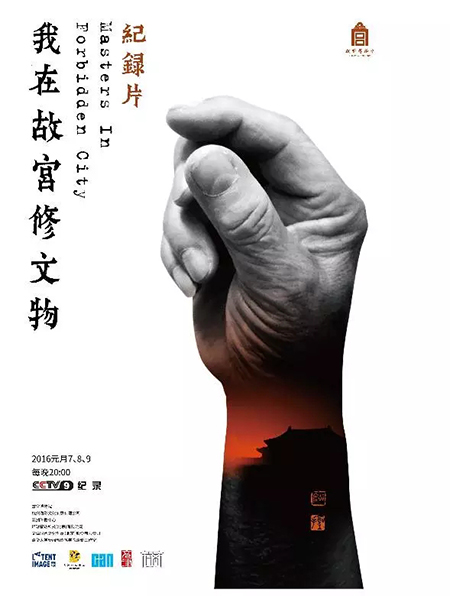

影片介绍

《我在故宫修文物》

导演: 叶君 / 萧寒

类型: 纪录片

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2016-01-07(中国大陆)

集数: 3集

单集片长: 50分钟

又名: Masters in Forbidden City

《我在故宫修文物》是由叶君、萧寒执导的三集纪录片,是国内首部成体系拍摄的关于故宫文物修复的纪录片,梳理了故宫青铜器、宫廷钟表、故宫书画、木器、陶瓷、漆器、百宝镶嵌、宫廷织绣等文物的修复过程和历史源流。本片经历了长达五年多的项目前期调研和连续四个月的拍摄才得以完成,拍摄期间正值故宫建博物院 90 周年。本片第一集为青铜器、宫廷钟表和陶瓷的修复,第二集讲述木器、漆器、百宝镶嵌、织绣的修复故事,第三集为书画的修复、临摹和摹印。

主创拍摄花絮

影片获奖及参展情况

2017大学生电影节最佳纪录片奖

2017休斯顿国际电影节评委会大奖

2016中国高校影视学会学院奖最佳电视纪录片奖

2016年度中国最具影响力的十大纪录片奖

入围2016上海电视节白玉兰奖

入围2016中国(广州)国际纪录片节

1

故事化的平民视角

文物修复师的工作对于普通人是陌生的,但本片并无制造悬念,采用平易的日常视角,将文物修复过程和技术徐徐道来。镜头里的每一位文物修复师都有一个故事,他们不仅是手艺人,也是生活在当下的平常人。本纪录片在揭秘世界顶级文物修复过程的同时,也近距离展现了文物修复专家的工作生活和情感原貌,拉近与观众的距离并与其产生共鸣。

2

工匠精神 中国故事

《我在故宫修文物》中所表现的,正是中国手工艺匠人对工作的信仰和担当。对比机器工业的快节奏,本片体现了与之相反的慢节奏的精细操作。片子中出现这样一段描述文物修复师的旁白:“他们视自己为普通的故宫工作人员,但其实,他们是最顶级的文物修复专家,是给这个国家最顶级的文物治病的医生。他们的着装言谈与我们无异,同样生活在机器工业时代,但他们的手艺却有几千年的生命了。”

文物修复专家一点点擦拭着屏风上的一笔一划,一次次对青铜器的调色,他们在喧嚣浮华时代安静做事的工匠精神被镜头捕捉,展现给观众的是国之大匠的底气和格局,只有让浮躁的心学会平静、学会耐得住寂寞,才能守得住繁华,静水流深。

3

在历史纵横感中思考工作意义

叶君在一篇访谈中提到:“这部纪录片其实是一个在历史纵横感中思考工作意义的片子。”

“书画作品,往往百八十年修复一回,现在的人,可以看出上一个修复者当时的技艺如何,甚至可以猜测他当时的心理和外貌,这是一种穿越古今的奇特体验。”片中的这段旁白更让人产生了对时间流逝的感悟。每个人的职业生涯看似很长,但是相比文物修复师手中的文物,这区区几十年的时光只是一段缩影。

他们在“复活”一件文物时, 仿佛是在进行跨越千百年的时空对话,同时也是在进行一项文明传承。片中文物修复师之间严谨遵守的艺徒模式,也演绎着新型的师徒授艺的意义和价值。年轻人带来了新鲜的理念和思想,更让观众感觉到这份职业饱含着旺盛生命力, 旧技艺与新技术的碰撞也使文明的传承有了新的意义。