作者:王瑛来源:公共教育与对外关系部发表时间:2018-10-31

第54届金马奖 最佳改编剧本(提名)

第31届中国电影金鸡奖 最佳摄影、最佳导演(提名)、最佳编剧(提名)

第9届中国电影导演协会 年度评委会特别表彰

第25届北京大学生电影节 评委会大奖

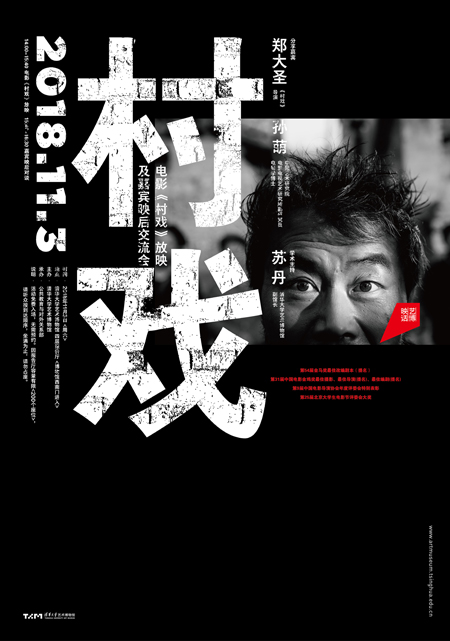

分享嘉宾:

郑大圣 《村戏》导演

孙 萌 中国艺术研究院电影电视艺术研究所副研究员、电影学博士

活动主持:

苏 丹

清华大学艺术博物馆 副馆长

活动时间:

2018年11月3日(周六)

14:00-15:40 电影《村戏》放映

15:40-16:30 嘉宾映后对谈

活动地点:

清华大学艺术博物馆 四层报告厅

(请从清华大学东三门出示活动预告或活动海报信息入校,并从博物馆西南门入馆)

主办单位:

清华大学艺术博物馆

承办单位:

公共教育与对外关系部

活动说明:

活动免费入场,无需预约。因报告厅容量有限(260人),为符合相关安保要求,请听众根据馆方的现场安排,有序排队领号入场,号满为止,请勿占座。感谢您的理解与配合。清华大学艺术博物馆拥有最终解释权。

嘉宾简介

郑大圣

出身于电影世家,毕业于上海戏剧学院导演系,并在美国芝加哥艺术学院读研深造。2017年,他最新执导的电影《村戏》以写意的笔墨、表现主义的影像风格,描绘了一幅生动而又艰涩的时代图景。影片一举斩获金鸡奖提名、第九届中国电影导演协会特别表彰大奖、大学生电影节评委会大奖等多项重量级大奖。

入行将近20年,他经历过中国电影的低谷时期,也经历过商业井喷的时代,但他一直致力于创作低成本艺术品、纪录片和戏曲、话剧等艺术形式,坚守在艺术电影领域,默默耕耘。

孙 萌

中国艺术研究院电影电视艺术研究所副研究员,电影学博士,诗人,中国作家协会会员,中国电影评论学会会员,中国高校影视学会会员,从事电影历史与电影文化、电影美学研究,已出版专著《“她者”镜像:好莱坞电影中的华人女性》(中国社会科学出版社,2010年)、《在细语中呼喊》(清华大学出版社,2011年)及诗集《绿色熟悉我的声音》(作家出版社,2011年),在《文艺研究》《当代电影》《电影艺术》等发表论文多篇。专著《“她者”镜像:好莱坞电影中的华人女性》荣获2012中国高校影视学会第七届“学会奖”优秀学术著作一等奖,论文《轮回的路径——从〈艺术家〉与〈钢的琴〉看诗性怀旧电影》荣获2014中国高校影视学会第八届“学会奖”优秀学术论文一等奖。诗作刊发于《诗歌月刊》、《诗林》及台湾《葡萄园》诗刊等,并入选《二十一世纪中国文学大系(2001-2010):诗歌卷》《大诗歌》、《中国诗歌年度排行榜》、《中国年度优秀诗歌》等多种年度诗歌选本。

影片介绍

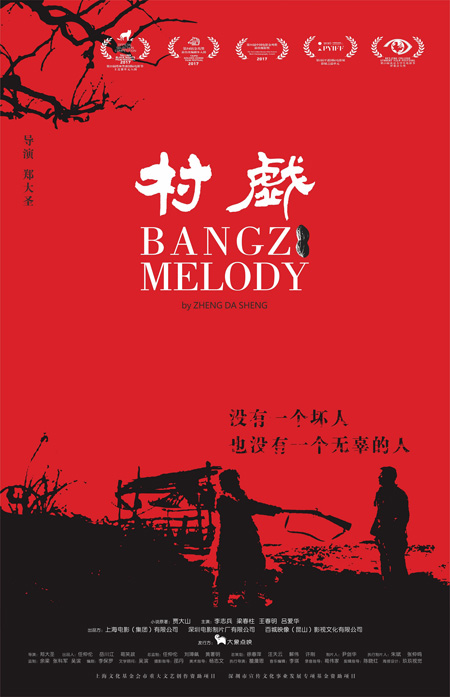

导演: 郑大圣

编剧: 李保罗 / 吴斌 / 贾大山

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 河北井陉话

片长: 99分钟

又名: Bangzi Melody

电影《村戏》剧本改编自《贾大山小说精品集》中的前半部“梦庄生态”部分,主要是《村戏》、《花生》、《老路》等三篇。电影《村戏》获得第9届中国电影导演协会年度评委会特别表彰、第25届北京大学生电影节评委会大奖、第26届上海影评人奖年度最佳影片奖等奖项,入围第21届塔林黑夜电影节主竞赛单元、第54届金马奖最佳改编剧本、第1届平遥国际电影展之最单元最受欢迎影片。

影片讲述了在1982年的隆冬时节,包产到户政策下一个北方村庄在过年前排老戏和分地的故事。人们在渴望春天的到来(包产到户),奎疯子和霸占了十年的“九亩半”成了“分地”的焦点。影片在“唱戏”“分地”交织中,牵出一段历史悲剧。《村戏》是一部由业余演员出演的现实主义农村题材影片。背景设定在20世纪80年代初,原著作品关注底层小人物的笑与泪,而本片导演使用黑白和半彩色影像交叉,以及大胆的特写和隐喻构图,凸显出这个特定历史时期的世情百态和社会万象。

影片以男主角王奎生为关注对象,带着多重且反讽的意义,将镜头表达渗透在人物所直觉的世界中。当王奎生出场伴随暴力与追逐,镜头的晃动变得异常剧烈。一方面他作为拯救者,大义灭亲为全村换来粮食。另一方面,他又是一个局外人,同时也是全村利益的牺牲者。影片通过王奎生式的“疯”,塑造出文革时期对中国社会以及个体命运的影响以及集体主义对人性的扼杀与碾压。