作者:林琦来源:中国日报发表时间:2018-09-01

在北京待了这么多年,我最喜欢就是故宫啊、雍和宫啊这些古建筑的红墙了。虽然它们的朱色已经褪去不少,墙面也多有脱落,变得斑斑点点,这种旧旧的感觉反而透着静谧。

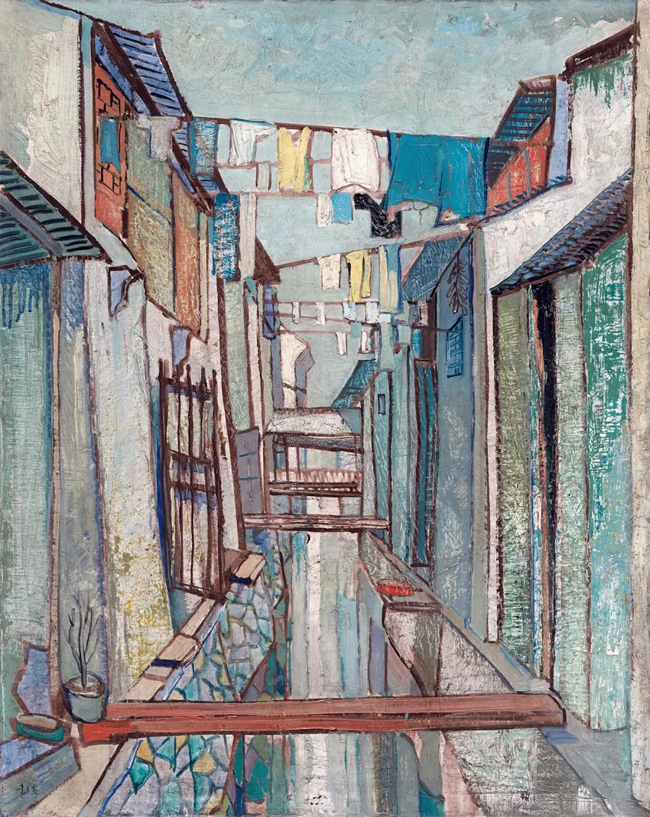

半个多世纪以前,艺术家袁运甫先生(1933-2017)在绍兴灰蒙蒙的天空下和房舍斑驳的白墙上也得到了相似的感受。他被窄巷子里错落有致的屋舍和丰富的色彩所打动。在一幅风景画中,他再现了这个由跳动的色块和线条所构成的和谐景象。

《绍兴鲁迅路》1961

画中描绘的水乡日常你们可能并不陌生,比如,河两岸家家户户共用的晾衣杆,用木板做成简易的跨水通道。这些生活细节共同向我们传递出小镇安逸平和的步调。

《玉兰花开》1981

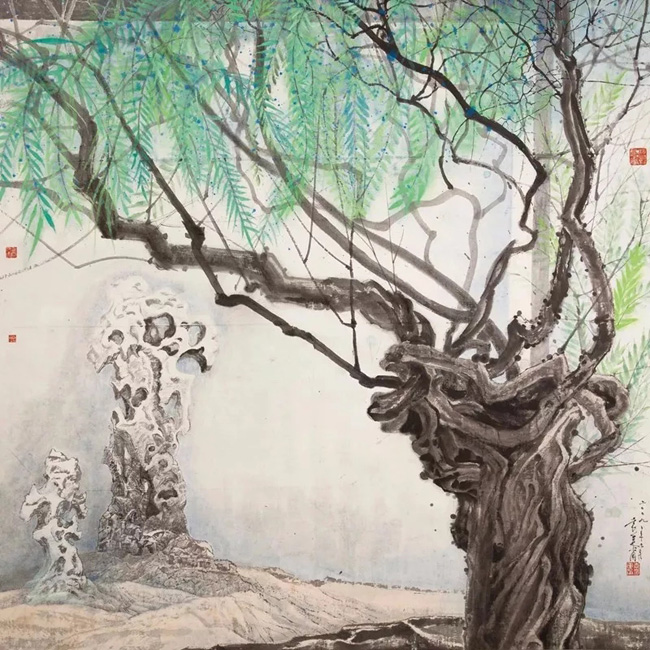

《紫藤》2009

袁先生是中国装饰艺术和公共艺术领域的“大咖”。他为北京的许多地标性建筑创作了大型壁画,包括人民大会堂、首都机场和北京饭店。

但最近在清华大学艺术博物馆,我却为袁先生创作于60-70年代的风景画所沉迷,其中就包括上面的那张《绍兴鲁迅路》。

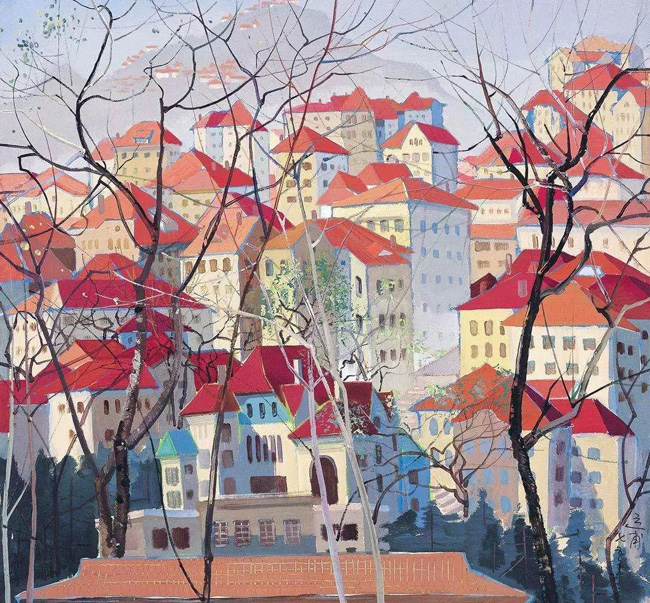

《青岛印象》

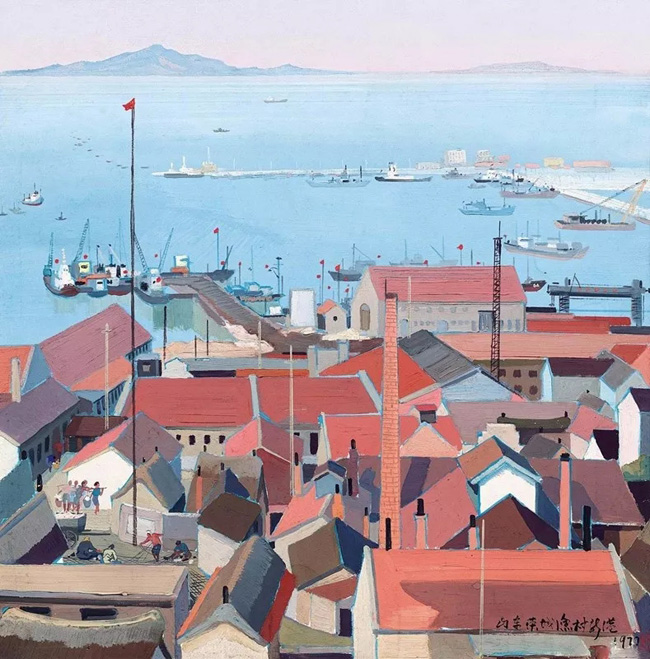

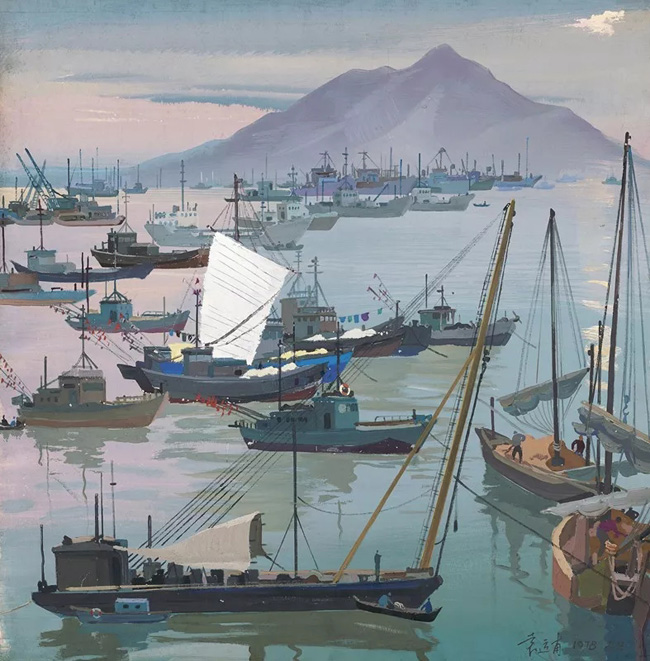

《荣成渔村》1977

《出海前(一)》1978

这些大部分是水粉画。袁先生用写生的笔触抓取了他当时去过的城市和农村的景致。袁先生选取的都是那些看起来很普通的——有时甚至本是非常嘈杂——我们极易忽略的场景。由于他极强的色彩感知力,使得画中的这些场所看起来却很美。

《喜事》1973

这件画于1973年的作品《喜事》介绍了当时河北农村的一种婚俗:有喜事的家里会收到大花被面,并且把这些贺礼展示在院子里,烘托欢乐的气氛。可以看到,这些喜气洋洋的被面把画面分成了三部分:一部分被挂在房屋接近屋檐的位置,在构图上划了一条横线:其它的被面被分散挂在树间的绳子上,像是划出一条曲线。

这么多大红被面并不会让你感到烦躁,因为红色虽然浓烈但面积并不大,而是被大片的灰色调冲淡了——比如房屋的砖墙、梯子、干枯的树和泥地——还有就是淡蓝的天空。

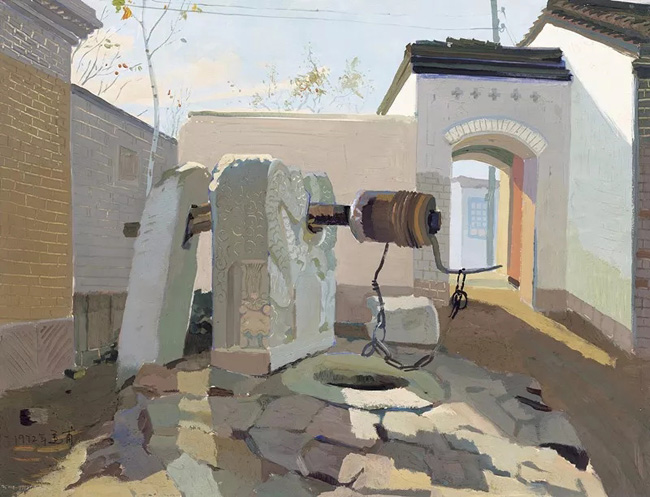

《井》1972

《井》画于前一年,在这幅作品中,袁先生同样展现了他灵活调动灰色调的功力。这是一口在农村常见的井,袁先生曾经每天都去画中的井里打水。

画者将各种冷暖色调进行了高明的排列组合,描绘出眼前这番宁静;我们似乎能感受到画中温暖的阳光,呼吸到清新的空气。

《北京春节厂甸庙会》1961

《大上海》1973

《庐山》1973

艺术家对于颜色的千变万化是极其敏感的。通过袁先生的这些作品,你能充分体会到这种敏感如何让那些不起眼的地方——比如市场、工厂、码头——仿佛“换肤”一般光彩照人。

《猪市》1972

《南通光孝唐塔》1973

《上海造船厂》1973年

袁先生通过他的画和我们分享自己多年来对于色彩的理解,以及如何优雅地搭配颜色;同时,他带领着我们去找寻生活中那些“小而美”的角落。